Gebäuderundgang

Verborgen: der Keller

Wer genau hinsieht, der entdeckt die Weinreben über der Eingangstür zum Seitenturm rechts neben der Treppe zum Rathaus-Hauptportal.

Ratskeller wurde Kantine

Ja, da war auch für die Bürger ein Ort für "Wein, Weib und Gesang" vorgesehen. Doch aus dem geplanten Ratskeller wurde nichts. Aus Kostengründen gestrichen! Auch so etwas gab es damals schon. Hinter der Tür führen die Treppenstufen nun hinunter in die Rathauskantine im Sockelgeschoss. Seit Mitte der 50er Jahre werden die Mitarbeiter der Verwaltung dort unter mächtigen Gewölben verköstigt. Die gewaltigen Kapitelle auf den dicken Säulen blieben wegen der nicht verwirklichten Ratskellerpläne unbehauen. Die rohen Steinquader verleihen dem Raum ein fast archaisches Gepräge. Hier wird auch schon mal beim Mittagessen die Marschroute für eine Ausschusssitzung oder für eine Ratsdrucksache besprochen. Heller Schallschluckputz sorgt in einem Teil des Raumes für eine gedämpfte Atmosphäre. Im Zuge der Rathaus-Restaurierung ist die Kantine Ende der 90er Jahre nochmals um 200 Quadratmeter vergrößert worden. Die Architekten haben in diesem Teil die Decken des Ziegelgewölbes zwischen den Gurtbögen so unverputzt erhalten, wie sie die Maurer von rund 100 Jahren hinterlassen haben. Bis zum Umbau war das hier das Papierlager der städtischen Druckerei.

Die Kantine (oder sagen wir lieber Betriebsrestaurant?) gehört heute immerhin zu den halböffentlichen Bereichen des Rathauses. Viele seiner weitläufigen Kellerfluchten aber sind für Besucher überhaupt nicht zugänglich. Und enthalten doch allerhand Überraschendes.

Schützensilber im Tresorraum

Als eine Art Heiligtum wacht die Kämmerei über den Tresorraum. Zugang streng geheim: Nur immer zwei Mitarbeiter dürfen die Kammer betreten, in der das erste Goldene Buch mit der Unterschrift von Kaiser Wilhelm II. und das städtische Schützensilber aufbewahrt wird. Dessen Tresor selbst ist eine reich verzierte Kostbarkeit, hergestellt von der hannoverschen Traditionsfirma Bodepanzer. Auch die übrigen Panzerschränke hier unten stammen aus der Bauzeit des Hauses. Die Fenster sind zwar vergittert und alarmgesichert, aber ein Einbruch lohnt sich nicht: Die antiquierten Safes enthalten weder Geld noch Gold, sondern Akten und Unterlagen. Keine stillen Reserven also, auf die der Kämmerer zurückgreifen könnte.

Mit dem Tresorraum ist auch noch ein schändliches Kapitel der Stadtgeschichte verknüpft. Während der Nazi-Zeit waren hier Wertgegenstände eingelagert, die verfolgten hannoverschen Juden zu Spottpreisen abgepresst worden waren. Das Ratssilber nahm damals einen solchen Umfang an, dass ein weiterer Tresor angeschafft werden musste. Die Silberstücke sollen später der Stadthalle übereignet worden sein. Ihre Spur hat sich verloren.

Vergessene Büsten

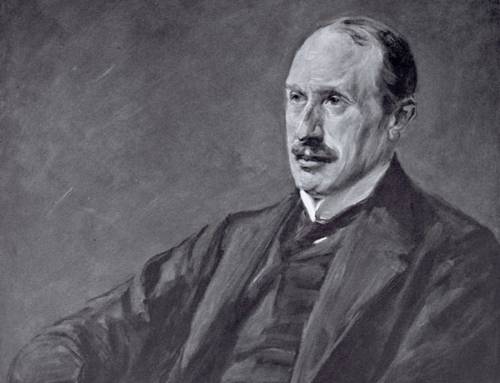

In einem Kellergang finden sich fünf steinerne Büsten. es handelt sich um Darstellungen hannoverscher Bürgermeister, hergestellt 1906 von einem Berliner Bildhauer für die südliche Loggia. Bestellt, bezahlt, aber nie aufgestellt fristen sie seitdem ihr Dasein im Verborgenen. Portraitiert werden sein sollen damals die Bürgermeister bzw. Stadtdirektoren Grupen, Alemann, Heiliger, Hoppenstedt, Rumann und Rasch. Vorhanden sind aber nur fünf Büsten. Wo die sechste abgeblieben ist, weiß auch der Rathaus-Hausmeister nicht zu sagen. In einem versteckten Heizungsraum werden noch zwei Original-Waschtische aus der heute als Büro genutzten Garderobe des zerstörten Bürgervorstehenersaals aufbewahrt. Der Bauhistoriker Klaus Dieckmann hat die eingelagerten Modelle (baugleich mit denen im Hodlersaal-Foyer) 1998 hier vorgefunden.

Fußball und Sputnik

Zahlreiche Geschenke, die Gäste der Stadt bei offiziellen Besuchen im Rathaus mitgebracht haben, sind in Regalen in einem Lagerraum verstaut. Ein Sputnik-Modell ist dabei, überreicht von einer Delegation aus der UdSSR, ein vergilbter Lederball von der deutschen Fußballnationalmannschaft aus dem Jahr 1972, Volkskunst aus Afrika und aus Asien. Für eine Dauerausstellung all dieser Dinge in den Glasvitrinen auf der Galerie vor der Ratsstube reicht der Platz bei weitem nicht.

Haustechnik

Irgendwo zwischen den Werkstätten von Tischler, Schlosser und Dekorateuren (im Rathaus ist immer etwas zu tun) befindet sich ein voll ausgebauter und funktionsfähiger Zivilschutzbunker. In diesem Kellerraum suchten die Verwaltungsmitarbeiter auch schon während der Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs Zuflucht, während der Wachtmeister Wilhelm Plenge noch oben in der Kuppel Ausschau nach den anfliegenden alliierten Bombenflugzeugen hielt.

Technik, Technik

Kopf einziehen: Unter dicken Wasser- und Heizungsrohren führt der Weg zur Übergabestation für die Fernwärme. Denn längst wird im Rathaus nicht mehr wie ehedem mit Kohle geheizt. Der weiß gekachelte Kohlenbunker ist noch vorhanden. Im Winter 1946 wäre das Rathaus beinahe doch noch in die Luft geflogen, als das Jahrhunderthochwasser der Leine auch die Keller des Rathauses erreicht und die Kessel um ein Haar zum Bersten gebracht hätte. Umsichtige Mitarbeiter haben das damals gerade noch verhindert. Sie klaubten die glühenden Kohlen aus den Kesseln.

Zur wichtigsten Ausstattung auf der Sohle des Rathauskellers gehören zwei unscheinbare Rohrstutzen. "Unsere Wasserstandsmelder", erklärt der Hausmeister. Sie überwachen permanent im Sechs-stunden-Takt den Wasserstand zwischen den Tausenden von Buchenpfählen im Untergrund, die den gewaltigen Bau tragen. Sollte der Pegel zu stark sinken, geht sofort eine Alarmmeldung an die Bauverwaltung. Passiert sei das aber noch nie. Nicht mal die vorübergehende Grundwasserabsenkung während des U-Bahn-Baus Anfang der 70er Jahre habe dem Pfahlgerüst geschadet, weiß der Hausmeister. Experten haben den Buchenstämmen in einem Gutachten in einem gutachten beste Gesundheit bescheinigt. Also keine Angst beim Besuch des Rathauses. Es wankt nicht.

Der Hausmeister ist übrigens der einzige Mensch, der im Rathaus wohnt. Er hat im Westflügel des Gebäudes seine Dienstwohnung. Das ist auch so ein Bereich des Rathauses, der nur wenigen, nämlich privaten Besuchern zugänglich ist.

Möbel vom Feinsten

Wertvollere Möbel aus der Original-Ausstattung des Rathauses sind nicht im Keller zu finden. Sofern sie nicht in den Sälen wieder zu Ehren gekommen sind wie die grün bespannten Sessel im Kaminzimmer neben dem Hodlersaal, lagern sie in einer Abseite im zweiten Obergeschoss. 300 Thonetstühle aus der Bauzeit zum Beispiel sind noch vorhanden, viele davon frisch aufgearbeitet. Zu Empfängen oder großen Veranstaltungen in der Kuppelhalle werden sie jedes Mal hervorgeholt. Im gleichen Lagerraum steht auch der wertvolle Schreibtisch, von dem aus einst Stadtdirektor Heinrich Tramm die Geschicke der Stadt lenkte. Das historische Möbelstück hatte zuletzt dem ausgeschiedenen Wirtschaftsdezernenten Michael Karoff gedient. Seit die Stadt 2005 Umwelt- und Wirtschaftsdezernat zusammen gelegt hat, wartet Tramms Schreibtisch auf eine neue Aufgabe. Bis auf weiteres ist das gute Stück arbeitslos.

Texte mit freundlicher Genehmigung von Michael Krische.

Deutsch

Deutsch

English

English

中文

中文

Danish

Danish

Eesti

Eesti

Español

Español

Suomi

Suomi

Français

Français

Italiano

Italiano

日本語

日本語

한국

한국

Nederlands

Nederlands

Norge

Norge

Polski

Polski

Portugues

Portugues

Русский

Русский

Svenska

Svenska

Türkçe

Türkçe

العربية

العربية

Romanesc

Romanesc

български

български

© Matthias Kothe

© Matthias Kothe  © Michael Lindner

© Michael Lindner  © Rüdiger Bubbel

© Rüdiger Bubbel  © LHH, Bereich Geoinformation

© LHH, Bereich Geoinformation  © Stadtarchiv Hannover

© Stadtarchiv Hannover  © Lars Gerhardts

© Lars Gerhardts